大室山花紀行。 ~トウゴクミツバツツジと峠の行者たち~

6月 6, 2010 コメントを残す

大室山は丹沢山塊北部の雄峰で、武田信玄が小田原攻めの時に越えたという犬越路から一気に550メートルの登りがある。「あそこに行くなら天気の悪い日(曇り空で日が照っていないとき)がいい」。そうじゃないときついよ、といつか知人に聞かされたことがあるが、そのスケールは丹沢でも一、二を競うそうだ。

ところで私はこの550メートルを標高ではなくて、距離だと勘違いしていた。

頂上に着くまで、頂上付近に約0.5kmの急登り(イメージとしては鎖場の急登り)があるのだと信じ込んでいた。

登れるだろうか、山頂付近ではいつも体力を使い果たしへろへろになる。おまけに今日は、午後から50パーセント以上の確率で雨だという天気予報だ。不安が頭をよぎるが、今週を逃すと梅雨入りが始まってしまいそうだ。梅雨明けはもう夏の陽気で体力的に自信がない。強行突破することに決める。

どうしてもミツバツツジを見てやろうではないか。意気込んだものの、私の不安を後押しするように、西丹沢自然教室ではスタッフが叫んでいる。

「入山者は登山カードを書いてください!今日は3時過ぎから雨と雷の予報です~!」

地元のご婦人のボランティアだろうか、いつもの男性スタッフではない、見かけない年配者の女性が二人。「雨」、と「雷」、と「避難小屋」という単語を繰り返す。

「降られたら、なんでしたら避難小屋がありますので、そこで待機するようにしてください!」

入山者の表情に現れる戸惑いと一瞬の不安を、面白がっているのではないかと疑うほど溌剌と(もしくは嬉々として)諭している。「大室山・加入道山」と書いたカードをデスクに渡しに行くが、女性が仕切っているせいか、置き場がない。彼女に申告するのはどうも気がひけたので、話しているところを見計らって素早く渡した。

「お願いします」

「はい、どうも」

もう一人の女性に本当は渡したかったのだが、私が近付いたら事務所内に逃げられてしまった。で、私はここでふと姉の話を思い出したわけだ。介護の現場にいた看護婦の姉が、入浴中のある老人が滑って頭から豪快に倒れ込むのを目にした。すると、同時に周りにいた看護婦が一斉に散った、というのだった。彼女たちは口を同じくして言った。「何も見てなかったわ」。幸い老人は無事だったが、上司に報告する段になると、「○○(姉の名字)さんが知ってるみたいよ」。

この場合、雷の落ちる日に一人で山に登る私というのは、豪快に倒れる老人と変わらないのだろうなぁと思ったわけだ。仕切っていた婦人がしきりに前の団体との会話を続けていたのも、私が教室をうろうろしていたからかもしれなかった。まぁ、いい。どうにか無事に帰ってやろうではないかと気を取り直して、進む私の背中にまた声がかぶさってくる。

「今日は3時過ぎから雨と雷です~!」

大室山は急いでも6,7時間の歩行距離だ。始発のバスに乗って入山するのが9時過ぎ、お昼休憩を考えると、写真を撮らなくても午後の4時過ぎが戻り時間となる。今日は山頂付近でミツバツツジを撮ろうと、70-200㎜の望遠ズームレンズと三脚を持ってきていた。じっくり写真を撮る時間があるかどうか… もしもミツバツツジを撮っている間に豪雨と雷に襲われたら… 私は引き返して、仕切っているご婦人に訊きに行った。私が3時過ぎにいるであろう、コースの地点の地図を示して。

「すみません、このへんに避難小屋はありますかね。大室山から加入道山のコースですが・・」

「ああ、加入道山を過ぎたらもうありませんねぇ」

彼女はそっけなく言うのだった。おまけに、たったこれだけの質問をするのに、目を合わせたら逃げられて、近付いたら他の団体客と会話を始められてしまったので、終わるのを待っていなければいけなかった。どうも幸先が悪いようだ。

私が今日の旅に大室山を選んだのは、檜洞丸にまた行くのはばつが悪い、ということもあるが、それよりも檜洞丸より空いているだろうと予想したことも手伝っていた。今日の檜洞丸の山頂は躑躅が満開だと、自然教室の男性スタッフが事務所の外で説明していた。

「今日は天気がいいですからね… 満開の躑躅を綺麗に撮れますよ」登山者たちを笑顔で送り出していた。

ならば、みな檜洞丸に登るのだろう。案の定、大室山へ向かうのは私一人だった。檜洞丸の登山口を過ぎると、用木沢沿いの山路は誰も歩いていない。時々、キャンプ場の客と軒先にいる地元の人たちの顔を見るくらいで、登山者らしいものは見かけない。ここまでいないとは逆に思わなかったくらいだ。用木沢にかかる橋を渡り、渓谷を超えて、犬越道へと向かっていく。この渓谷で、うろうろと迷ってしまった。標識もなく、石場なので足跡(道)もなく、どちらへ進んでいいのかさっぱりわからない。何度もガイドブックと地図を見返している。

「木橋を数本渡り、右岸の鉄筋橋を高巻き、渓谷美の中を進んでいくと川原に出る。前方に小こうげの稜線が望まれる。ベンチを過ぎて右岸を高巻くようになり、ガレ場を越すとしばららくしてコシツバ沢を横切り、犬越路への最後の急登りだ」

高巻く… 小こうげの稜線にガレ場… 今いる地点は川原のようだが、もしかしてこれがガレ場だろうか?まるでなぞ解きのようだ。さっぱりわからず、だんだんと私はふてくされてきて、犬越路の登山道にたどり着けなかったら、この渓谷の写真を撮って返ってしまおうと考えている。そうすれば、雨と雷の不安も消えてしまうだろう。その時は、もうツツジには縁がなかったとあきらめてしまおう。

ところが、そのあとすぐに木の矢印の標識を見つけたのだ。「犬越路 2.5km」と書いてある。ベンチの向こうに木々の茂る登山道も見えている。目的を反故にしてもかまわないと思いかけた瞬間だったので、これには本当に意外な思いがした。私はベンチに座り、休憩を取って、それから山の神々にお祈りをした。

「どうぞお守りください」

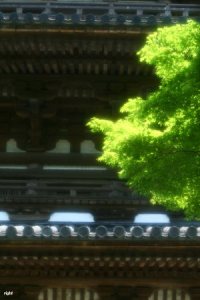

そこから、やっと登山がスタートしたのだった。犬越路の細い登山道に入るとすぐに大きなブナが目に入った。驚いて写真を撮る。登山の始まり、ブナ、それが合図のように、すぐに霧が立ち込め始めた。風で木々がうねり、音を鳴らす。そのたびに、昨夜の雨の残りだろうか、滴がざあと落ちてくるのだった。一瞬、雨が降り始めたか、と冷や冷やしながら、木々を見上げる。まだブナ林は始まらず、オオモミジにホオノキにケヤキにコナラ、時折霧の晴れ間から陽が差し込んで、彼らの新緑を輝かせている。それもつかの間だ。大越路まで0.8kmの標識を見た後から登りが険しくなってくる。比例するように霧も深くなるのだった。

シャワーを浴びて、湯に浸かって、温かい食事を食べて、身体を休める、そんなこともままならずずっと行かねばならなかったら… さぞかし辛いことだろうなぁ…

そんなことを思っていると、後ろから若者たちの声が聞こえてくるのだった。笑いながら登って来る彼らの喋り声。そして、前方に、まるで7、8歳くらいの小さな少年が、若い母親と一緒に登っている姿が突然目に入って来たのだ。私はみっともないくらい息を切らし、上半身を折り曲げて登っていたのだが、この後ろの若者声と、前方の少年の姿に気が付いて、ふいに姿勢を正した。後ろの青年たちが、そのとき想像していたからか、若き日本兵たちの明るい声のように感じられ、そして前の少年は、行者のように見えたのだ。あんなに小さいのに、母親の前を行くのだった。木の杖をつきながら、導くように。霧の中、彼らの姿は声だけだったり、はっきり映らなかったり、おまけにここは深山の峠のようなひんやりとした険しい山道で、私の日常とは違い過ぎて、現実感が希薄になり、次第に武田信玄の兵も、日本軍の兵も、少年も青年たちも私も、すべて行者の姿に重なって来るのだった。前から鈴の音を鳴らしながら、男たちが降りてきて、姿は見えないが降りてきて、前

の親子と会話をしている。

「あと少しだよ!頑張って」

その30秒後くらいにやっと彼らは姿を見せて、しっかりした体格のいい山男たちで、私が道を避けると礼と挨拶をくれるのだった。「こんにちは」

こんにちは、と私も礼儀正しく挨拶をして、「あと少し」という言葉を信じて進んでいく。

この犬越路の残り0.8kmはずいぶんきつい道のりだった。なぜか、0.8kmを過ぎてから標識が頻繁になり、0.7km、0.6km、と0.1km近づくごとに立っていて、私は0.1kmと言えば、たった100mではないか、運動会では20秒もかからない短い距離だと何度も思うのだが、とうに、2、300m進んだ気になって、しかし、あと0.7kmの標識に出くわす。まだ、0.6kmか、まだ0.5kmか、まだ…とそのたびにげっそりする、といった感じであった。先々週の檜洞丸では絶好調だった。私は足取りも軽く、駆けあがるように登ったのだが、いったいどうして今日はこんなに厳しいのか。体調だろうか。たまたまのコンディションか。

こういうときが以前にもあった。あれは去年の塔の岳を登った時だ。あの時も息が切れて、足が持ち上がらなくて辛かった。あのときの不調の理由を私は考えている。

もしも、あの時と同じことがあるとすれば、そして、それが前回の檜洞丸ではなかったことだとすれば、原因はひとつしか思い当たらなかった。70-200㎜のズームレンズだ。私は替えのレンズをリュックに仕舞っていた。塔の岳の時と同じように、このレンズのプラス2kg弱の僅かな重みが負担となっているとしたならば。いや、今日は天候を考えてプラス雨具や非常食も持ってきたのだった。やはり荷物のせいだろうか。それともこのレンズは何か魔が取りついているのか。私は皮肉的に笑いたくなった。

この交換レンズを後生大事に持ち歩くのは、塔の岳の時に感じたには、それが私のパス=入場券だからという理由だった。

私は私が今大事にしている世界にい続けるために、どうしてもこのレンズが必要だった。しかし、笑みは止まらないのだ。もしかしたら、そう思っているのは私だけで、これは用をなさない入場券かもしれないという思いがしてくる。私だけがそう思い込んで持ってはいるけれど、実際の私はそのパスがなくてもそこにいられるし、それより本当は別のパスが必要であるかもしれないのにそれに全く気付いていないだけなのではないかなどと。そう思われてきたら可笑しくなってきたのだった。確か、塔の岳に登った時も、荷物の重みでさんざん苦労して、なのに頂上でこのレンズを持ってきた意味がなかったのだ。そのときもちょうど今と同じような霧の日で、望遠レンズで切り取って映すものなど、何も見えはしなかったのだった。今日の私は山頂付近でこのレンズを使うのだろうか。ツツジを撮るために、前日の最後の最後にやっぱり必要だと判断してリュックに収めたはずだった。けれど…

もしも豪雨が降ったら? 樹木の中をジグザグに進むと、大越路に辿り着いた。1時間ほどの道程だったが、やっと…という感が大きかった。少年が叫んでいる。

「やったぁー!!着いたぁ!」

大越路に着いて初めて、私は母子と挨拶を交わした。先ほどからずっと一緒に登っていたようなものではあったが、あらためて顔を見せあって、

「こんにちは」

「こんにちは。もう着いちゃったよ!」

少年が笑顔でそう言うのだった。母親も笑いながら、「まだ続きはあるんだけどね」

その道こそが550メートルの急登りだとは思いもせずに…

頂上には12時15分に辿り着く予定だった。ところが12時を過ぎて、私は登山道の途中に座り込んでしまった。

あと10分と少しで山頂に着くなんて無理だった。まだ0.5kmの急登りも登っていない。

私は案の定、すべての登山者に抜かれていた。抜いて行った若者の団体が、山頂についてお昼の休憩を終えて、下って来た時は正直ショックだった。いくら写真を撮りながら登っているからといっても、あとで三脚と交換レンズを出してからゆっくり撮ろうと思っていた私はそうそう写真撮影に時間を取ってはいなかったはずなのだ。

一人になって今にも降り出しそうな霧(ガス)の中を歩く私の前に、ふと少しふっくらとした男の子が目に入った。たぶん学生の4人程のグループで、さっき通り過ぎた彼らの一人らしかった。どうやらあとの3人とはペースが合わないらしい。ほとんど私と同じ速度で、つらそうに前かがみになって歩いて行くのだ。

その彼を見失わないようにしている私も休憩を取っていない。人よりもペースが遅いということは、休みを取れないということで、あの残りの3人のように早く歩ければいくらでも休めるものをと恨めしいというよりはふと不思議に感じているのだった。早く行く必要はないとか、のんびり楽しんでいこうよとか、行く過程に意味があるとか、いろいろ言うけれど、はやり早く行くものは多くの休憩を取れて、そうして体力を回復させて、また早く歩けるのだ。前を行くもっさりした青年の牛歩は、私と同じで、人のことは言えないと思いながらも、やはり男性にしてはずいぶんと遅いようだ。休みも取れず、仲間に気を使って歩きながら時折足を止め、天を仰ぐように見上げる。息を吐いて、また進んでいく。

そうして、その彼がいるおかげで、私という人間一人が救われているわけだった。彼がいてくれなかったら、この山道、どんなに不安な思いをしていたことか。

彼を見失わないよう、時折ブナを撮って歩いている。辛いなぁ、と思い、下を向いて、すると道に鮮やかな紫の、それから白のツツジの花が落ちているのだ。ヘンデルとグレーテルのパン屑のように、ポツリポツリと。はっとして、見上げると花は咲いていない。もう枯れたのか、それとも山頂から風で雨で流れてきたのか、今でも不思議でならないのだが、こんなことが本当に多かった。もうだめだとへこたれそうになると、ツツジが道を彩る。幾欠片もの落花が湿った土を照らすのだった。もうすぐだ…もうすぐツツジに出逢える。

その初めて見たツツジを過ぎると、もうそれからの登山道は紫色のミツバツツジでずっと彩られていた。檜洞丸のようにツツジのトンネルこそないが、大室山と加入道山の登山コースは、始終ツツジだらけだったのだ。歩いても、歩いても、ブナとミツバツツジ。私は道を行くたびに、ブナとミツバツツジを見とめて、そうしてそのたびににっこりと笑ったものだ。まるでゲームのなかの、時間がくると自動的にほほ笑む小鹿のような笑顔で。

しかし、そんな喜びはこの時はそう続かなかった。初めて見たツツジを撮っている間に、私は道を逸れ、そうして、あの神が授けてくれたかのような大切な青年を見失ってしまった。

ついに私は深霧の中一人きりだった。

登山道は急な登りと、平坦な山道が交互に現れては進んでいく。平坦な道は緩やかな坂道で、ずいぶんと楽なわけだが、それでも私はもう僅かな歩みしかできなくなっていた。こんなに体力を使い果たしていて、しかも嵐の近い霧の山中、青年を見失いたった一人で、それなのにまだ山頂に着く気配もなく、急な0.5kmの急登りも残っている。私は途方に暮れる思いだった。そのとき、不思議と霧が晴れて、陽が射した。私は力を振り縛るようにミツバツツジのある方へ駆けあがって、ブナと一緒の所を撮りたいと座り込んだ。残念ながら、ツツジがたくさん咲いているところまではたどり着けなかったが、何とか陽の射すときにブナとツツジを撮る。写真を確認する元気が残されていない。が、どう考えても、ピンボケではないかと思われてくる。三脚を出して、あの望遠ズームで撮ればもっと綺麗に撮れたのに、私はけっきょく使わないまま、青年を見失い、陽の射す瞬間を終えてしまった。本当にこのパスは必要なのだろうかという思いがまたしてくるのだった。それとも私が、何も使えていない。情けない思いがしてきて、ついに座り込んだ。もう時間は12時を過ぎていた。

写真を撮っているとき以外には休めていなかった身体を休めようと思った。リュックを下ろして、足を伸ばした。もうスケジュール通りに進むのは難しいかもしれない。途中雨と雷に打たれるかもしれない。それでも前に進めなかった。しばらくそうして休み、ほんの5分ほどだっただろうか、それから気を取り直してまた登り始めた。なまじっか休んで飲み物を取るとなおさら息が上がる時がある。少しずつ少しずつ、ブナとミツバツツジの道を行く。アセビのオレンジの葉がまるで花のように群生していてツツジに負けず美しく感じられた。

ふと、大室山0.3km の標識が現れた。このときの喜びをどう表現していいかわからない。

もう永遠に0.5キロの急登りはないこと、それが私の勘違いであったことを一瞬で悟ったのだった。私はミツバツツジとアセビとブナを楽しみながら頂上まで一気に登って行った。

「今日は天気がいいですからね。満開の躑躅が綺麗に撮れますよ」

自然教室のスタッフの言葉を思い返している。送り出してくれた言葉通りに、私は満開のツツジを撮ることが出来たのだった。戻ってきてまたバスに乗るまで、家に着くまで、私が雨と雷に打たれることはついになかった。